分身AIを巡る議論で、しばしば大事な視点が見過ごされています。

それは「分身AIで何を再現するか」。

この設計思想の違いが、技術選択から市場ポジショニングまで、すべてを左右します。

分身AIには大きく分けて

- 外見重視

- 思考重視

という2つのアプローチが存在します。

前者は視覚的・聴覚的な模倣に重点を置きます。

後者は判断パターンや価値観の再現を重視します。

どちらも技術的に実現可能ですが、その目的と価値は異なります。

本記事では、AIコンサル工房が実践している「思考重視」の分身AI設計について、その技術哲学と専門的アプローチを解説します。

分身AIの設計において、私たちが「思考の再現」を選択する理由。

正直に言ってしまえば、この分野が面白いからです。

自然言語を操る力量が問われる分野であり、腕が鳴ります。

興味も掻き立てられますし、奥の深さも感じます。

もちろん、現在利用可能な技術の特性やビジネス現場で求められる価値といった合理的な理由もあります。

でも根っこにあるのは、言葉で人間の内面を再現するという挑戦への純粋な興味です。

分身AIを作るアプローチは、大きく分けて2つあります。

アプローチ1:外見重視の分身AI

映像・音声生成技術を活用し、見た目や声をそっくりに再現する方法。

現在の技術でも高品質な外見模倣が実現可能になっています。

視覚的・聴覚的インパクトが大きく、「本人そっくり!」という驚きを生み出せます。

アプローチ2:思考重視の分身AI

言語処理技術を活用し、思考パターンや価値観を再現する方法。

GPT系列をはじめとする大規模言語モデルを基盤に、システムプロンプトや知識ファイルを精密に設計することで実現します。

同じAI技術(工学)を使っても、設計者の腕(文系)によって結果は大きく変わります。

もちろん、外見・音声・思考すべてを統合することも技術的には可能です。

しかし、プロジェクトの複雑性とコストが大幅に増加し、本質的価値の実現が困難になる場合があります。

このような状況の中で、私たちは迷わず「思考重視」を選びました。

なぜなら、これこそが私たちの得意分野であり、クライアントが求めている価値を届けられる領域だからです。

分身AIに対するビジネスニーズも、「思考重視」となるでしょう。

私たちの経験では、事業者の方々が分身AIに求めているのは、

- 判断の代行(「この人ならどう判断するか」を知りたい)

- 一貫した理念の体現(組織の価値観を統一的に表現したい)

- 専門知識の継承(退職者の知見を組織に残したい)

- 効率的なコミュニケーション(本人の代わりに適切な応答をしたい)

といったものです。

これらはすべて「思考の再現」によって実現されることです。

外見の模倣は、これらのビジネス価値の実現には必須ではありません。

▽

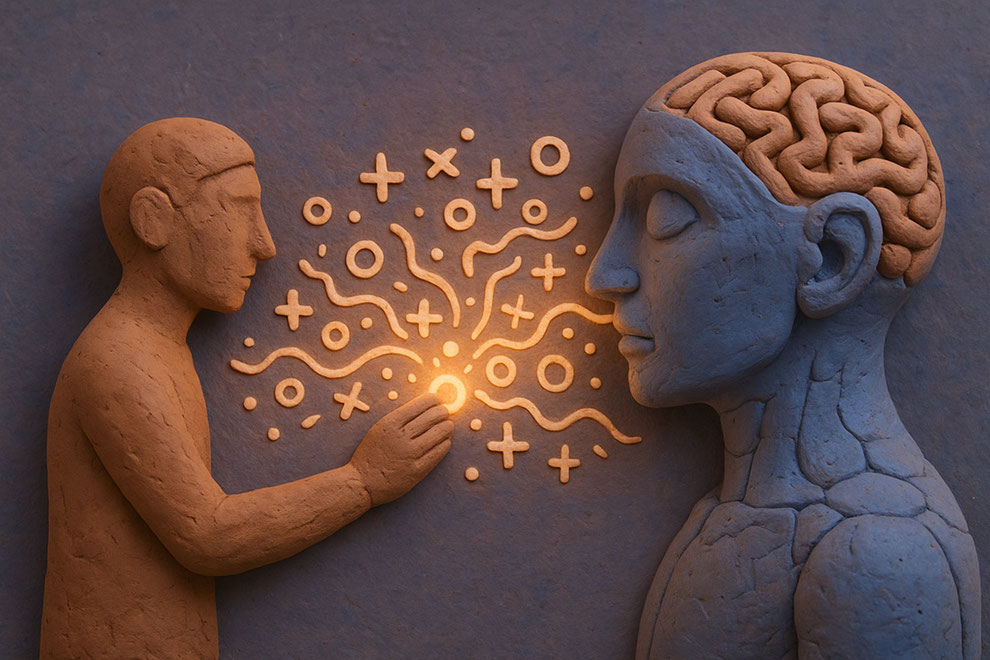

分身AIの思考の「らしさ」を実現する方法論の核心は、私たちが「コンテキストエンジニアリング」と呼ぶアプローチにあります。

一般的なプロンプトエンジニアリングが「何を言うか」に焦点を当てるのに対し、コンテキストエンジニアリングは「AIの世界観をどう構築するか」に重点を置きます。

言い換えれば、

- プロンプトエンジニアリング:ユーザーとAIの対話技術

- コンテキストエンジニアリング:裏側でAIに仕込む脳手術のようなもの

プロンプトエンジニアリングでは、単発の指示や質問の最適化、即座の出力改善、対話ごとの文脈再構築といった表面的なやり取りの改善を目指します。

一方、コンテキストエンジニアリングでは、AIの認知的基盤の設計、長期的な一貫性の確保、持続的な人格的整合性の維持といった内部構造の根本的改造を行います。

私たちの経験では、個人のビジネス文脈を適切にAIに理解させるために必要な情報量は、概ね「小説一冊分」程度です。

これはあながち偶然ではないかもしれません。

というのは、もしあなたが自分の人生を振り返って自伝を書くとして、「書ききった」「必要なことは言い切った」と感じるまでには、やはり小説一冊分程度の分量が必要になるのではないでしょうか。

価値観の形成過程、重要な出来事、学んだ教訓、現在の考え方に至るまでの道のり…。

これらを余すところなく描こうとすれば、相当なページ数になります。

分身AIに必要な情報量も、まさにこれと同じ。

この膨大な「人生の物語」をAIの脳に移植する作業が、私たちの言う「脳手術」です。

人間の医師が患者の脳に繊細なメスを入れるように、私たちは言葉という精密な道具を使って、AIの認知構造に人間の思考パターンを埋め込んでいきます。

- 何を重視し、何を避けるか

- 意思決定の際の優先順位

- 倫理的・美的判断基準

これらを言葉で表現すると、相当な分量になります。

事業の歴史的文脈も同様です。

創業の経緯と変遷、成功と失敗の体験、市場環境への適応プロセス。

これらの背景があって、現在の思考・判断パターンが形成されています。

さらに、

- 専門知識と経験、そして言語的特徴

- 業界特有の知見、実践的なノウハウ、人間関係のパターン

- 語彙の選択パターン、文体と話法、比喩や例え話の傾向

「脳手術」によって小説一冊分の物語をAIの基盤的知識として組み込む。

これにより、初日から「深く理解している」分身AIが誕生します。

▽

フロー型の対話学習とは対照的に、私たちはストック型のアプローチを採用しています。

フロー型とは日々の対話を通じてAIが少しずつ学習していく方式です。

「たまたま」の積み重ねであり、計画的な学習ではありません。

一方、ストック型とは、最初から体系的に整理された知識をまとめてAIに組み込む方式です。

つまり、「たまたま」の積み重ねではなく、「計画された」知識注入です。

計画的な情報収集では、無作為な対話ではなく、構造化されたインタビューとドキュメント分析により、必要な情報を体系的に収集します。

収集した情報は「モレなくダブりなく」整理し、AIの知識基盤として最適化します。

そして、一般的な知識から個人的な特性まで、重要度と特異性に応じて情報を階層化し、AIの推論プロセスを設計します。

▽

「なぜ工学出身でないAIコンサル工房が分身AI設計をしているのか」

分身AI設計の本質は、プログラミングではありません。

- 微妙なニュアンスの違いを捉えること

- 文体や語調の背後にある人格的特徴の理解

- 適切な語彙選択による「らしさ」の演出

といった言語に対する感性が重要になります。

- 人生経験を一貫した物語として構造化すること

- 断片的な情報から全体像を構築すること

- 時系列や因果関係の論理的整理

といった物語構造への理解も欠かせません。

そして何より、

- 話し手の背景や動機を推察すること

- 表面的な発言から深層的な価値観を読み取ること

- 相手の立場に立った思考のシミュレーション

といった他者の内面への想像力が求められます。

これらは、むしろ人文学や社会科学的なアプローチが威力を発揮する領域です。

言葉による「脳手術」。

小説一冊分の物語を丁寧にAIに移植していく作業。

コードを書くことではなく、人間の内面を言葉で再構築することなのです