ChatGPT教室の終わり際、こんな場面に遭遇しました。

受講生のAさんとBさん。

2人とも初めてのAI体験ではなく、数か月前からの経験者です。

その日は「AIに企画書の骨子を作ってもらう」という実習をしていました。

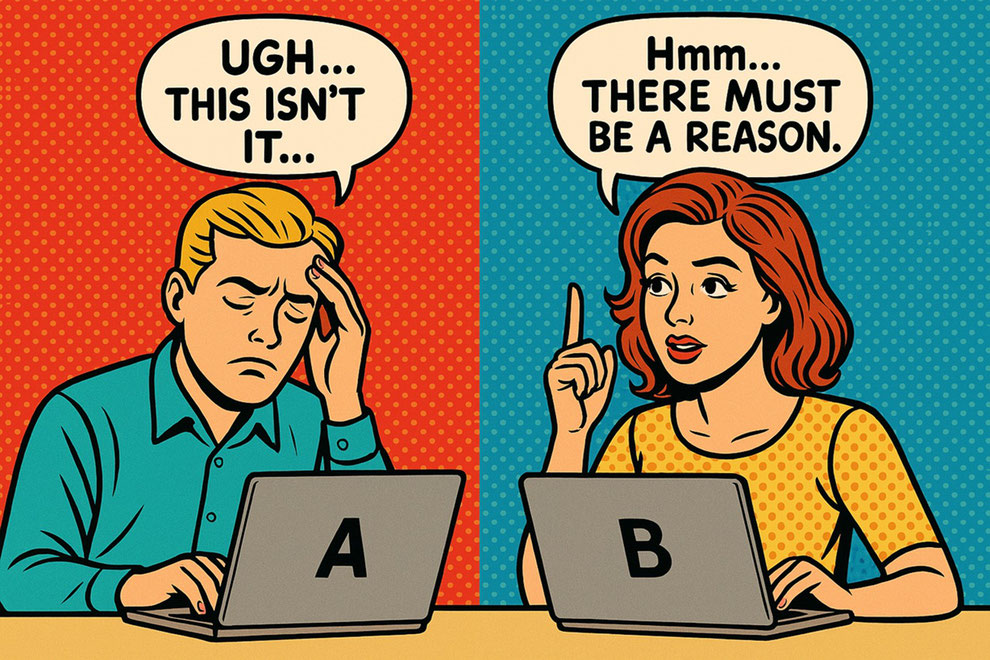

まず、Aさんから。

「う~ん、なんか違うんだよなぁ…」

Aさんが見せてくれた画面には、確かに企画書の骨子らしきものは表示されていましたが、どうやら期待とは違う内容だったようです。

「やっぱりAIじゃ無理ですよね。人間がやったほうが早いかも」

Aさんはため息をつき、別のアプローチに切り替えようとしていました。

一方、Bさんは…。

「あれ?これじゃないな…でも理由があるはず」

Bさんも同じように期待通りではない回答を得ていたのですが、反応が少し違います。

「もう少し具体的に伝えてみよう。あと前提条件も足してみるか」

Bさんは指示文を書き直し、AIとの対話を続けています。

▽

「どう?うまくいきましたか?」と、Bさんに声をかけてみました。

「はい!3回目でだいぶ良くなりました。最初は漠然と『企画書の骨子を作って』って頼んだんですけど、自分の頭の中にあるイメージをちゃんと言語化しないといけないんだなって」

Bさんの画面を見せてもらうと、確かに最初よりも洗練された、具体的な企画書の骨子が表示されていました。

AIとの対話履歴を見ると、少しずつ指示を具体化し、例示を加え、望む方向性を明確にしていった過程が見て取れます。

「なるほど…」

私は感心しました。

同じスタート地点から、わずか15分ほどの間に、AさんとBさんの間には目に見える差が生まれていたのです。

この光景を見て、ふと考えさせられました。

AIの回答が期待と違った時、

- 「AIはまだまだダメだ」と結論づける人

- 「プロンプトを工夫しよう」と考える人

この違いは、単にAIツールの使い方の違いだけではないように思えます。

コミュニケーションにおける基本的な姿勢の違いかもしれません。

人間同士のコミュニケーションでも、うまく伝わらなかった時に、相手のせいにするか、自分の伝え方を見直すか。

その選択の繰り返しが、長い目で見ると大きな差を生むのでしょう。

ChatGPT教室を続けていると、このような「AIとの対話を通じた気づき」が数多くあります。

テクニカルなプロンプトの技術以上に、こうした「AIとの対話姿勢」こそが、AIを使いこなす本質なのかもしれません。

AIリテラシーとは、単にAIの仕組みや使い方を知ることではなく、AIとの対話を通じて自己を振り返り、自分の思考や表現を磨いていくプロセスなのではないでしょうか。

▽

余談ですが、後日Aさんが再び対話履歴を見せてくれました。

「あの後もう一度やってみました。自分の指示が曖昧だったかなと思って」

見事に仕上がった企画書の骨子でした。

大切なのは「AIを諦めないこと」でもありますね。